ORGANISATION & KOMMUNIKATION

Die Kunst der Personalbeurteilung: Zwischen Kritik und Feedback

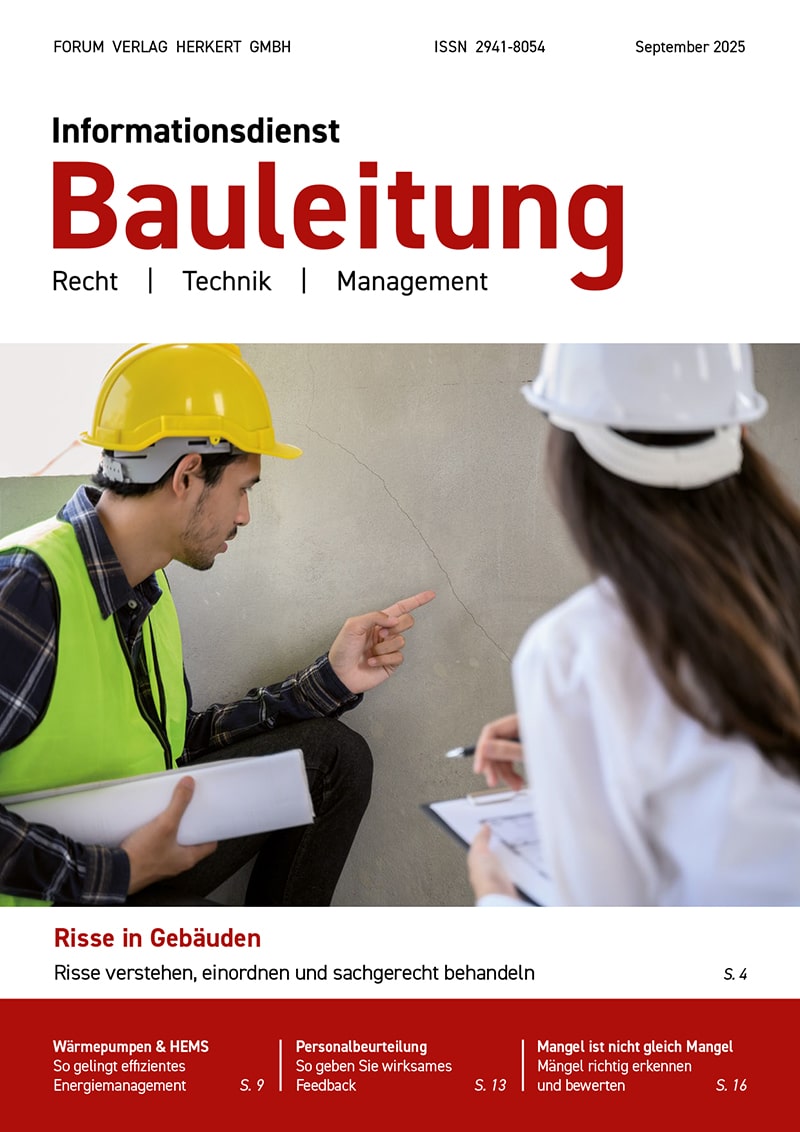

Text: Dipl.-Betriebswirt Rolf Leicher | Foto (Header): © Yuttana Studio – stock.adobe.com

Feedback bezeichnet die Rückmeldung des Arbeitgebers zum Leistungsstand des Mitarbeiters. Der Begriff „Feedback“ ist nicht nur ein neutraler Ausdruck zur Benennung von Fehlern, sondern stellt ein sehr gutes Instrument zur Leistungsverbesserung des Mitarbeiters dar. Feedback betrifft Vergangenes, das Gestern.

Auszug aus:

Informationsdienst Bauleitung

Ausgabe September 2025

Jetzt Leser/-in werden

Der Unterschied

Kritik macht dem Mitarbeiter meist sein Leistungsdefizit klar. Im Gegensatz dazu stellt Feedback, die Einschätzung und die Wahrnehmung des Arbeitgebers in den Fokus: Wie bewertet er die Leistung einer bestimmten Person? Auf dieser Basis lassen sich Leistungen verbessern und Potenziale der Mitarbeitenden steigern. Einzelne Fehlleistungen treten in den Hintergrund.

Diese Gesprächsstrategie unterscheidet sich deutlich von der traditionellen Kritik. Andererseits kann der betroffene Mitarbeiter den Ernst des Feedbacks unterschätzen und versteht die Rückmeldung des Arbeitgebers als reine Meinungsäußerung, und nicht als kritische Bewertung seiner Leistung.

Feedback ist gelungen, wenn

■ sich der Fehler nicht wiederholt.

■ der Mitarbeiter motiviert ist und Ehrgeiz zeigt.

■ der Mitarbeiter keinen Vorwurf im Gespräch erkennt.

■ er durch Feedback nicht überfordert wird.

■ das Gespräch unter vier Augen geführt wird (Diskretion).

■ es zu keiner Diskussion über den Tatbestand eines Fehlers kommt.

Feedback annehmen

Je genauer der Mitarbeiter weiß, was von ihm erwartet wird, welche Leistungen zu erbringen sind, desto eher wird die Rückmeldung des Arbeitgebers akzeptiert. Nicht alle Leistungsmerkmale lassen sich objektiv messen, so gehört z. B. Freundlichkeit zu den weichen Faktoren („soft skills“), und ist schwer messbar.

Eine Terminüberschreitung („hard facts“) ist einfacher zu messen. Die eigene Einschätzung des Mitarbeiters über seine Leistung (Selbstbild) weicht meist von der Einschätzung seines Vorgesetzten (Fremdbild) ab.

Zur Fehlerkultur gehört es, dass der Mitarbeiter mit seinem eigenen Fehler konstruktiv umgehen kann. Der Idealzustand ist zwar fehlerfreies Arbeiten, doch eine ausgeprägte Fehlerkultur ermöglicht es dem Mitarbeiter, Korrekturen vorzunehmen, seine Stärken weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Fehler sind zwar unvermeidlich, dürfen sich aber nicht wiederholen und müssen schnell angesprochen sowie behoben werden. Besonders im Bauwesen können schon kleine Fehler hohe Kosten verursachen. Eine konsequente Fehlerkultur hilft, solche Vorfälle zu vermeiden und gleichzeitig aus Erfahrungen zu lernen.

Geeignete Formulierungen

Perfektes Feedback ist konkret und unbedingt wertschätzend. Bei der Beurteilung kommt es auf die Botschaftsform an. Sie ist entscheidend für das Gesprächsklima: „Du arbeitest aber umständlich/langsam/falsch.“ kann sachlich gemeint sein, wirkt durch die Du-Formulierung persönlich. Die Ich-Formulierung kommt besser an, z. B.: „Ich meine, deine Arbeit hat verhältnismäßig viel Zeit gebraucht.“ Das wirkt sachlicher und entspricht der Feedback-Methode.

Wirkungsschwach sind Du-Botschaften: „Du musst dich beeilen … Du darfst nicht so lange … Du hättest eben …“

Fragen kommen besser an: „Weshalb hat diese Arbeit so lange gedauert?“ Weiß der Kritisierte keine Antwort, wird er offen sein für Vorschläge.

Lob und Anerkennung wirken in der Ich-Form stärker: „Ich finde, Du hast diese Arbeit schnell und perfekt erledigt …“ „Ich bin froh, dass du …“

Generalisierungen sind absolute No-Gos. „Du kommst jeden Tag (immer, ständig) zu spät zur Arbeit.“ Verallgemeinerungen provozieren, vor allem wenn es sich um Einzelfälle handelt. Es macht einen Unterschied, ob ein Vorgesetzter schlechte Leistungen des Mitarbeiters auf stabile Faktoren (mangelnde Fähigkeiten und Qualifizierung) oder variable Faktoren (mangelnde Anstrengung und Sorgfalt) zurückführt.

Die Bereitschaft des Mitarbeiters, sich beurteilen zu lassen, signalisiert Professionalität und Ehrgeiz. Er verschafft sich Achtung beim Kritiker, wenn er sich bei seinem Fehler nicht herausredet, sondern dazu steht.

Feedback wirkt für ihn nicht als Vorwurf, sondern als Wunsch und Empfehlung, sich anders zu verhalten.

Worst Case und Best Case

Zwei Strategien bei der Personalbeurteilung unterscheiden sich:

Der Vorgesetzte kann dem Mitarbeiter die positiven Folgen für den Betrieb aufzeigen, wenn ein Fehler vermieden wird. Das wird als die „Best-Case-Methode“ bezeichnet. Bespricht der Vorgesetzte dagegen die Nachteile, die sich aus dem Fehler ergeben, hat er sich für die „Worst-Case-Methode“ entschieden.

Er spricht dabei über die potenziellen, negativen Folgen für die Firma: „Wenn du so lange brauchst für diese Arbeit, steigen die Kosten.“ Eine Übertreibung des Sachverhalts kann jedoch die Glaubwürdigkeit beeinträchtigen und dazu führen, dass Mitarbeiter sich bei schwierigen Aufgaben zurückhalten, aus Angst, für Fehler direkt verantwortlich gemacht zu werden.

Das Navi als Vorbild

Das Navigationsgerät im Auto ist ein gutes Beispiel für vorwurfsfreie Kritik. Bei einem Fahrfehler kommt die Ansage „Drehen Sie wenn möglich um …“, die richtige Route wird angesagt und erscheint im Display. Kein Vorwurf. Keine Bewertung. Keine Drohung. Keine destruktive Kritik.

Vergleiche sind destruktiv

Vergleiche zwischen Mitarbeitern können kontraproduktiv sein. Formulierungen wie „dein Kollege X ist immer pünktlich, im Gegensatz zu dir“ lenken den Fokus auf Defizite statt Verbesserung. Bei Vergleichen zwischen Mitarbeitern sollte sich der Vorgesetzte nicht am besten Beispiel im Team orientieren, sondern an der durchschnittlichen Standardleistung. Der Maßstab für eine Leistung sollte nicht das „Spitzenmitglied“ im Team sein. Besonders hohe Leistungen sind für viele Kollegen oft unerreichbar und können Frustration erzeugen.

„Lieblingsmitarbeiter“ dürfen bei Arbeitsfehlern im Rahmen der Gleichberechtigung nicht mit Samthandschuhen angefasst werden – ein Grundsatz beim Feedback. Jede Bewertung einer Leistung wird beendet, indem der Arbeitgeber Zuversicht und Vertrauen äußert, dass die Leistung sich verbessert. Dann wird sich der Mitarbeiter besonders anstrengen.

Mit dem System „TULPE“ hat der Vorgesetzte eine Strategie, die er als Leitfaden für Gespräche nutzen kann. Besonders wichtig ist die Reihenfolge der Stufen, wobei die folgende Stufe erst beginnt, wenn die vorherige erfolgreich verlaufen ist.

T Tatbestand des Fehlers darstellen – vorwurfsfrei und ohne Übertreibung

U Ursache des Fehlers klären – wie kam es dazu?

L Lösung besprechen – was ist zu tun, um den Fehler zu beseitigen?

P Positive Auswirkungen nennen – wie wirkt sich fehlerfreies Arbeiten aus?

E Ergebniskontrolle – Festlegung wie Arbeitsergebnisse kontrolliert werden

Im Blickpunkt

Nie persönlich werden

Feedback bezieht sich nur auf Fehler und das Leistungsdefizit des Betreffenden, nicht auf seine Person. Das klingt einfacher, als es in der Praxis ist. In Gesprächen können bestimmte Formulierungen persönlich wirken, auch wenn sie sachlich gemeint sind. Zu persönlichen Äußerungen kommt es, wenn die die nötige Gelassenheit durch Verärgerung überlagert wird. Jede Beurteilung verlangt aus diesem Grund eine Portion Einfühlungsvermögen, Vorgesetzte versetzen sich am besten in die Lage des Mitarbeiters, um seine Reaktion nachvollziehen zu können.

Leistungsgrenzen bedenken

Bei der Arbeitseinteilung muss auch die Belastungsgrenze des Mitarbeiters beachtet werden. Neue Mitarbeiter und jüngere Kollegen verfügen in der Einarbeitungsphase noch nicht über die Routine erfahrener Kollegen. Fehler sind daher zu erwarten, und Beurteilungsgespräche sollten als konstruktive Korrekturen verstanden werden, die den Mitarbeiter in seiner fachlichen Entwicklung qualifizieren. Durch gründliche Einweisung und systematische Kontrollen verbessern sich die Arbeitsergebnisse.

Nur unter vier Augen kritisieren

Jemanden vor anderen zu bewerten zeigt schlechten Führungsstil und ist für das Arbeitsklima schädlich. Diskretion ist oberstes Gebot. Weder vor, noch nach dem Feedback dürfen Kollegen davon erfahren. Auch bei einer Kundenreklamation ist es selbstverständlich, dass der Vorgesetzte den Mitarbeiter unterstützt und ihn gegenüber dem Kunden nicht direkt in die Verantwortung stellt.

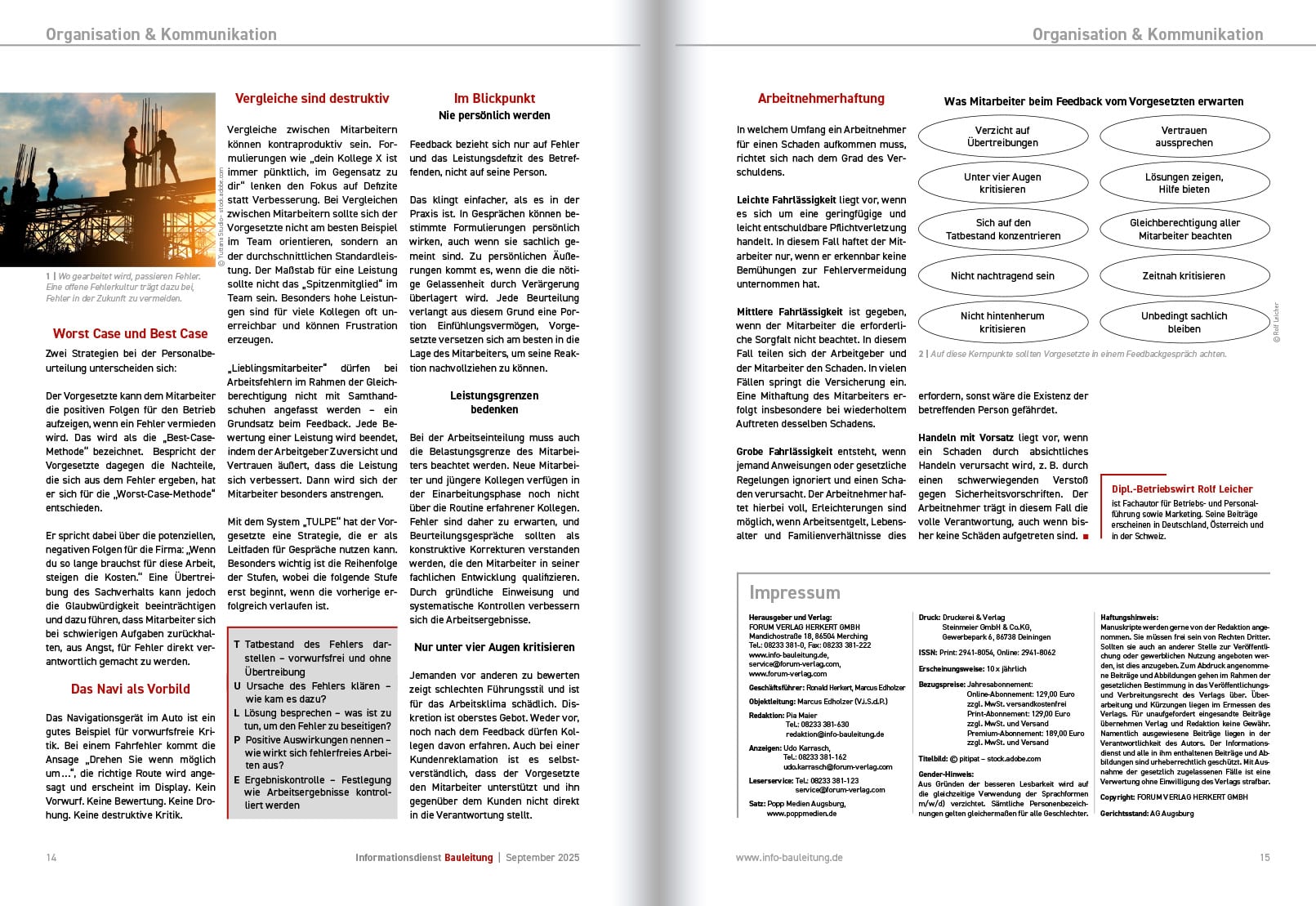

Arbeitnehmerhaftung

In welchem Umfang ein Arbeitnehmer für einen Schaden aufkommen muss, richtet sich nach dem Grad des Verschuldens.

Leichte Fahrlässigkeit liegt vor, wenn es sich um eine geringfügige und leicht entschuldbare Pflichtverletzung handelt. In diesem Fall haftet der Mitarbeiter nur, wenn er erkennbar keine Bemühungen zur Fehlervermeidung unternommen hat.

Mittlere Fahrlässigkeit ist gegeben, wenn der Mitarbeiter die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet. In diesem Fall teilen sich der Arbeitgeber und der Mitarbeiter den Schaden. In vielen Fällen springt die Versicherung ein. Eine Mithaftung des Mitarbeiters erfolgt insbesondere bei wiederholtem Auftreten desselben Schadens.

Grobe Fahrlässigkeit entsteht, wenn jemand Anweisungen oder gesetzliche Regelungen ignoriert und einen Schaden verursacht. Der Arbeitnehmer haftet hierbei voll, Erleichterungen sind möglich, wenn Arbeitsentgelt, Lebensalter und Familienverhältnisse dies erfordern, sonst wäre die Existenz der betreffenden Person gefährdet.

Handeln mit Vorsatz liegt vor, wenn ein Schaden durch absichtliches Handeln verursacht wird, z. B. durch einen schwerwiegenden Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften. Der Arbeitnehmer trägt in diesem Fall die volle Verantwortung, auch wenn bisher keine Schäden aufgetreten sind.

Der Autor

Dipl.-Betriebswirt Rolf Leicher ist Fachautor für Betriebs- und Personalführung sowie Marketing. Seine Beiträge erscheinen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.